“البلاي باك” المسرحي…إثراء للعروض أم استخفاف بالجمهور؟

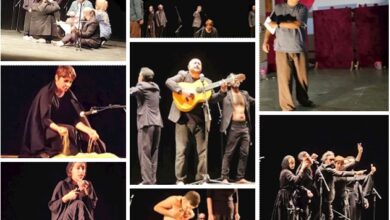

لا تقف العروض المسرحية والأدائية والفنية موقفًا سلبيًّا من التقنيات المتفوقة في الصوت والإضاءة والتجهيزات وسائر عناصر السينوغرافيا، إذ يمكن استغلالها بطبيعة الحال الاستغلال الواعي الملائم، من أجل إثراء الخشبة، وتغذية المعالجات الدرامية، واللوحات الاستعراضية والغنائية، بروافد عصرية مثمرة فنيًّا، وجاذبة بصريًّا وسمعيًّا، في آن.

على رأس هذه التقنيات والمؤثرات ذات الطبيعة الصوتية، يأتي “البلاي باك” (تسجيل أصوات المغنين والممثلين والموسيقى معًا لاستدعائها بمصاحبة أداء العرض الحي)، و”الباكنج تراك” (تسجيل الموسيقى فقط مع الإبقاء على الأداء اللحظي الحي للمغنين والممثلين في أثناء العرض)، و”الفويس أوفر” (التعليق الصوتي المسجل ذو الحساسية الخاصة الذي يجري استدعاؤه لتعزيز بعض المشاهد الدرامية كالتذكر أو الحلم أو الصراع الداخلي، الخ).

لا شك في أن هذه التقنيات والمؤثرات الصوتية قد صار لها حضور طاغٍ في العروض المعاصرة والحديثة، خصوصًا العروض الاستعراضية والغنائية وعروض الأطفال، لاسيما مع اتكاء بعض العروض على أبجديات الإبهار، وانحيازها إلى التجريب التكنولوجي والآلي، أو بسبب عدم توفر الميزانيات المادية الكافية أحيانًا للإبقاء على الأداء اليومي الحي لفريق الممثلين والمطربين والعازفين الموسيقيين لفترات طويلة.

وتبدو هذه التقنيات والمؤثرات أدوات بالغة الفائدة عندما تُستخدم بذكاء وإتقان كدعامة أساسية لتعزيز التجارب المسرحية والأدائية. فبواسطتها يمكن التحكم في الجودة الصوتية وضمان أن تكون الموسيقى والغناء واضحين ونقيين، حتى في ظل ظروف المسرح المتغيرة أو في العروض التي تتطلب فرقًا موسيقية ضخمة أو كورالات ذات طبقات صوتية معقدة. كما يمكن استخدام البلاي باك لتشغيل مؤثرات خاصة، مثل أصوات الجمهور، أو أصوات الطبيعة، أو المؤثرات الدرامية التي تعزز أجواء المشهد. كما يمكن في الرقصات المتشابكة أو الاستعراضات الكبيرة التي تتطلب توافقًا مثاليًّا بين حركة الراقصين والموسيقى، أن تساعد تقنية الباكنج تراك في توفير إيقاع ثابت لا يتغير، بما يضمن تزامن الحركات مع اللحن بشكل دقيق.

رغم هذه المزايا العديدة، فإن الإفراط في الاعتماد على هذه التقنيات أو استخدامها بشكل خاطئ، يمكن أن يحولها إلى عيب خطير يضر بجوهر العرض، ويفقده هويته، إذ يصيبه بغياب العفوية والحيوية والواقعية والتواصل، ليصبح الأداء نمطيًّا باردًا، كفيلم أو شريط مسجل يُعرض على الخشبة.

إلى أي مدى يمكن للبلاي باك وبقية التقنيات الصوتية أن تكون عاملًا إيجابيًّا لإثراء العروض المسرحية والأدائية والفنية بوعي ومن دون إسراف، وكيف يمكن تفادي تشويشها المحتمل للعلاقة بين الفنانين على الخشبة والجمهور، وتجنب تقليصها للتفاعل الحي المنشود بين الطرفين كعنصر أساسي من عناصر نجاح العملية المسرحية؟

تبدو هذه التساؤلات مهمة في هذا التوقيت، بخاصة بعد استياء الجمهور من بعض عروض الصيف الأخيرة في مصر، الاستعراضية والغنائية والتمثيلية، إضافة إلى عروض مسرح الطفل. كما حدث الاستياء ذاته أيضًا في مهرجان موازين في المغرب، حيث بلغت هيمنة البلاي باك مداها على حساب الأداء الحي وحميمية العرض.

السياق يحدد

للوقوف على آثار هذه التقنيات، بين إثراء العروض والاستخفاف بالجمهور، تستطلع “المدن” آراء مجموعة من المتخصصين في هذا المضمار. بحسب جمال ياقوت، المخرج المسرحي أستاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحي بقسم المسرح في كلية الآداب والمعهد العالي للفنون المسرحية، فإن تقييم الإيجابيات أو السلبيات الناجمة عن استخدام البلاي باك والتقنيات الصوتية الأخرى مرهون بالسياق الذي تستخدم فيه هذه التقنيات، وما إذا كان متوافقًا معها أم لا. فالحفلات الموسيقية والغنائية مثلًا من غير المقبول فيها نهائيًّا الاعتماد على البلاي باك، فالجمهور لا يتكبد مشقة الحضور وشراء التذاكر ليشاهد مطربًا يحرك شفتيه من دون إحساس ومن غير مصداقية وحرارة.

أما في العروض المسرحية الاستعراضية والغنائية، وعروض الأطفال، يوضح ياقوت، فيبقى اللايف الكامل للفرقة الموسيقية والفنانين والمغنين هو الطموح الأكبر للمخرج وفريق العمل، فإن تعذر ذلك لأسباب إنتاجية فلتكن الموسيقى فقط بتوزيعاتها الثرية هي المسجلة بتقنية الباكنج تراك، مع ضرورة أن يكون أداء الفنانين والمغنين حيًّا.

أما أسوأ الاختيارات، التي لا يحبذها ياقوت بالمرة، فهي أن يشتمل البلاي باك على التسجيل الكامل للموسيقى والغناء معًا، في حين يحرك الفنان شفتيه مع الصوت المسجل، وهذا يضر بالعرض كثيرًا، إذ تقتل الميكيانيكا الإحساس، وتلغي التواصل مع الجمهور. كما أن البيئة الصوتية للأداء الغنائي والدرامي تختلف تمامًا عن بيئة التسجيلات في الاستوديو، وتنكشف هذه الفجوة للجمهور المتذوق خصوصًا في المسرح الصغير الذي تصعب فيه مداراة العيوب.

ويفرق جمال ياقوت بين هذه الحالات، وبين استخدام تقنية الفويس أوفر التعبيرية، فهي أداة صوتية مهمة ولا غنى عنها في مشاهد درامية متعددة، حيث يجري الاعتماد على هذا التعليق الصوتي المسجل بحساسية خاصة لدعم بعض المواقف واللحظات المعقدة والمركبة، مثل الانخراط في الذكريات أو استرجاع الأحلام أو الغرق الكامل في الصراع الداخلي وما إلى ذلك. فهنا، تمثل التقنية الصوتية إضافة حقيقية إلى المعالجة الدرامية.

فصام

ويبقى البلاي باك مؤثرًا من المؤثرات المسرحية، يمكن استخدامه بحذر، وفق المخرجة المسرحية منار زين، ولكن من دون الاعتماد عليه كثيرًا أو لفترات طويلة في العرض المسرحي، لأن ذلك الأمر يفقد العرض تأثيره، ويؤدي إلى تشويش العلاقة مع المتفرج، وهي علاقة يجب أن تظل حيوية تفاعلية كشرط أساسي من شروط العملية المسرحية. ولا تتحقق هذه العلاقة بنجاح من دون أن يستشعر المتفرج أنفاس الممثلين والمغنين، ودقات قلوبهم، وأصواتهم الطبيعية، وتنهداتهم، وصيحاتهم، وأنينهم الداخلي.

ومن مسوغات استخدام التسجيل الصوتي تحويل هذا المؤثر ليصير مثلًا جزءًا من السينوغرافيا، ليوضح الصوت المسجل ملامح الزمان أو المكان، أو ليصير البلاي باك طرفًا من أطراف الحوار الداخلي أو صوتًا من الأصوات المتعددة للشخصية الواحدة، في حين يجب أن تلتزم الشخصية بالأداء الحي على المسرح، تمثيلًا وغناء، على طول الخط.

وتعاني عروض مسرح الطفل كثيرًا في مصر، بحسب منار زين، بسبب اعتمادها في أحوال كثيرة على البلاي باك المصاحب للعرائس، بدلًا من الأداء الحي، وهذا أمر له تأثيره السلبي الواضح جدًّا في عزوف الأطفال عن متابعة هذه العروض التي لا تراعي ضرورة التفاعل معهم وجذب انتباههم، إذ يؤدي البلاي باك إلى فصام كامل، وإحداث فجوة ملموسة بين الحركة والصوت. أما العروض الاستعراضية والغنائية التي تعتمد على البلاي باك، فإنها تلجأ إلى ذلك للأسف لظروف إنتاجية، وبسبب رفض بعض المغنين والممثلين والموسيقيين استهلاك أنفسهم بشكل يومي، وهذه يفقد العمل المسرحي صفة الحدوث أو التحقق.

تجارب جوفاء

ويفضّل المخرج المسرحي ناصر عبد الحفيظ أن يمتنع صنّاع العمل المسرحي الاستعراضي والغنائي عن تقديمه في حالة عدم توفر الميزانية المناسبة للأداء الحي لجميع الفنانين والمغنين والموسيقيين، لأن الجمهور صار أكثر وعيًا وحساسية مما سبق، ولا يتقبل الاعتماد الكامل على البلاي باك والتقنيات الصوتية التي تبدو كأنها أدوات لمعالجة القصور وتدارك الأخطاء. وتبقى الدهشة مرهونة بالحيوية والقدرة على إحداث حالة من التنامي الدرامي والتفاعل المتصاعد بين الممثلين والمغنين على الخشبة وبين الجمهور، فمن المؤكد أن المتفرج لا يذهب إلى المسرح لمشاهدة الذكاء الاصطناعي والتجارب الجوفاء.

وإن حالة الفرجة المسرحية، بحد الكاتب المسرحي والناقد وليد علاء الدين، خاضعة للذائقة الشخصية، ولكن لا شك في أن نجاح لعبة المسرح مرتبط بالأساس بمقدرته على الحفاظ على تلك الحالة من الحميمية التي تجعل المتفرج دائمًا في حالة دهشة من أن ما يشاهده، ما يجري أمامه، فعل حقيقي من لحم ودم، وأنه بإمكانه إذا أفرط في الاستماع لخياله الطفولي أن يتقدم عدة خطوات فيصبح بداخله، أو يوقفه أو يقاطعه، أو يغير في مسار أحداثه، أو يحتضن أحد شخوصه من فرط تأثره بما قدمه من أداء.

قد يجد المتلقي نفسه، وفق وليد علاء الدين، منفصلًا عن العرض المسرحي الذي يحاول أن يتزيا بزي السينما، ظنًّا من مخرجه أنه بهذا يتطور. وهنا قد يفضل المشاهد في هذه الحالة أن يذهب إلى قاعة السينما. كذلك قد لا يشعر بالراحة في العرض الذي يسعى باستخدام تقنيات الصوت والإضاءة والسينوغرافيا لفرض حالة من الإبهار السمع-بصري، ظنًّا منه أنه يتقن استخدام معطيات العصر. والأفضل في هذا الحالة، ربما، أن يذهب إلى أحد عروض الواقع المعزز؛ فلن يستطيع المسرح منافستها من دون تنازلات.

على المسرح أن يحتفظ دومًا لنفسه بهذه المساحة المرهفة التي تستجلب الدهشة من كون ما يحدث حقيقة من لحم ودم، بمعنى أن المهارات بشرية، والذكاء إنساني. ففي السينما، يختتم وليد علاء الدين، قد يمكن قبول أن يقوم ممثل بديل بحركات البطل الخطرة، لكن في المسرح إذا حدث ذلك، فأغلب الظن سيمنع المتفرج نفسه بالكاد من انتقاده بصوت عالٍ قد يفسد العرض على الجميع!

شريف الشافعي