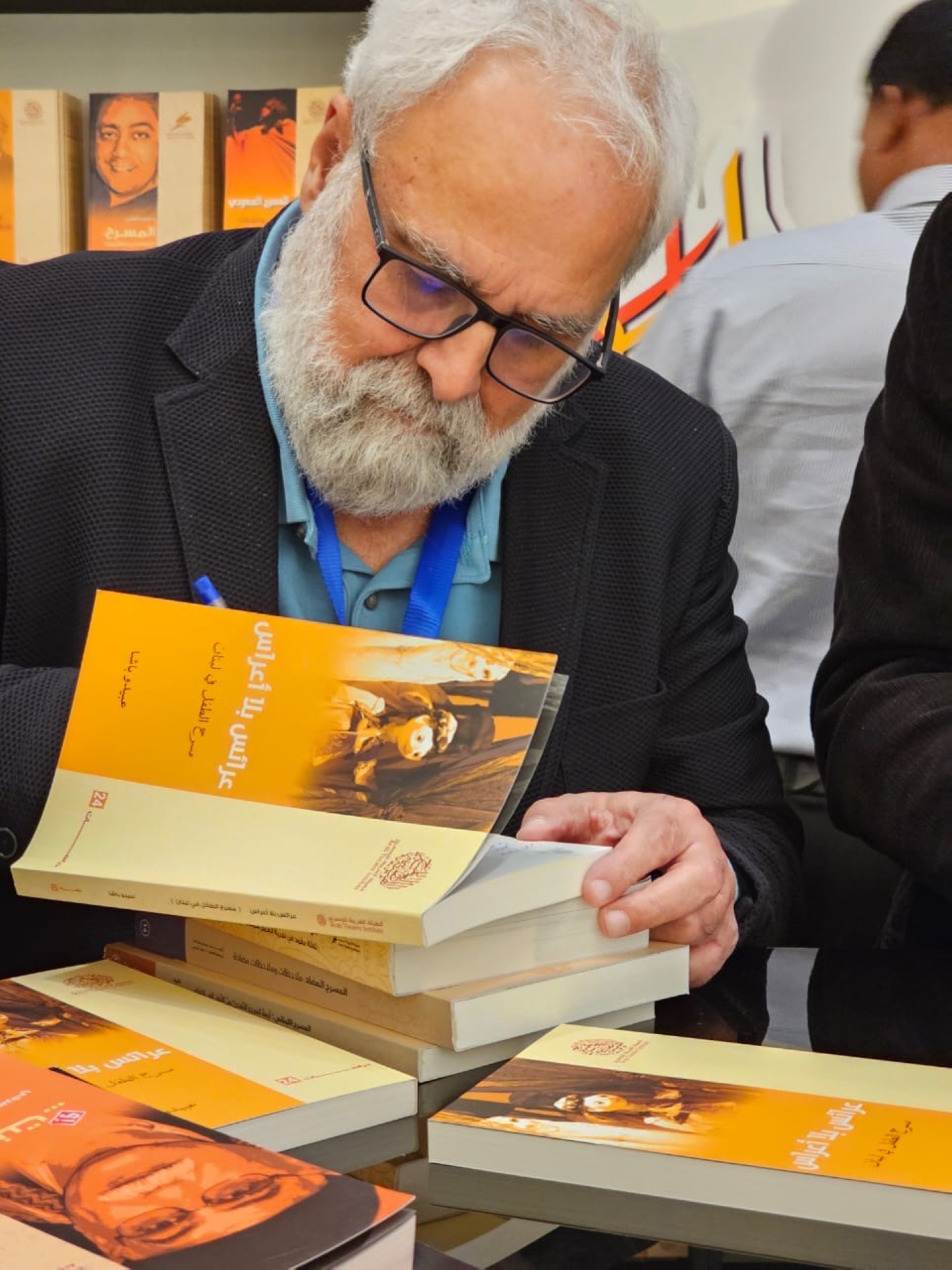

يعد عبيدو باشا أحد أبرز الأصوات النقدية والمسرحية في لبنان، جمع بين الصحافة والثقافة والمسرح في مسار واحد هدفه الكشف لا المجاملة. جعل من النقد مساحة للمساءلة والحرية. لا يهادن أحدا في كتاباته، بل يقف وجها لوجه أمام النص أو الإنسان، كاشفا جماله وضعفه في آن واحد.

أسس باشا فرقا مسرحية سعت إلى إعادة وصل الجمهور بالمسرح الشعبي، وإحياء العلاقة بين الخشبة والناس. كرس جانبا كبيرا من عمله لتوثيق الذاكرة الثقافية اللبنانية والعربية في مؤلفاته، فكتب “تياترو العرب” بجزأيه، “المسرح العربي على مشارف الألفية الثالثة”، و”تعا ولا تجي” عن الأخوين رحباني وفيروز، واهتم بالفن التشكيلي فرصد تجربة حسين ماضي في كتابه “حديقة وراء الجدار”. وإلى جانب اهتمامه بالمسرح والفن التشكيلي، كتب للأطفال أعمالا عديدة مثل “أبو علي الديك” و”سمكة من فضة” و”حكاية للقمر الصغير”. هنا حوار معه.

كيف جمعت بين الصحافة الثقافية والكتابة النقدية والمسرح؟ وهل تعتبر أن هذه المجالات يكمل بعضها بعضا أم تتعارض أحيانا؟

لا تتناقض هذه المجالات ، بل تتغذى من بعضها. هي وجوه لعملة واحدة: الفكر في خدمة الجمال. لم أجد يوما أن الصحافة تضعف النقد، أو أن المسرح يحد من حرية الكلمة. على مدى أكثر من أربعين عاما، لم أكتب في الصحافة الثقافية إلا من موقع الناقد، لأنني كنت أرى في المقال النقدي امتدادا للفعل المسرحي نفسه.

النقد فعل حرية لا وصاية ولا مجاملة. هو مساحة للمساءلة ومسافة يرى منها الكاتب العالم من دون أقنعة

رفضت أن أتعامل مع الصحافة الثقافية كمهنة تقتصر على نقل للأخبار، فقد اكتفى الكثير من الصفحات الثقافية بتغطية النشاطات، من دون قراءة ومناقشة جوهر الفعل الفني. أما أنا، فكنت أعتبر الصحافة مقصرة في أداء دورها إذا لم تفكك الحدث وتضيء دوافعه.

خلال عملي في جريدة “السفير”، كنت أتعامل مع المسرح ككائن حي، لا كخبر، وأكتب عنه بوعي النقد وبشغف المسرح، وأقرأه كما يقرأ الفنان تجربته. لذا كانت علاقتي بالمسرحيين مشوبة دائما بالتوتر، لأنهم يرون في النقد تهديدا. لكن النقد، في جوهره، ليس عداء، بل مرآة تواجه الفنان بما يصنع.

النقد كتابة صعبة، لكنها ضرورية، لأنها تعيد ترتيب العلاقة بين الفكر والإبداع. إنه فعل حرية في مجتمعات تميل إلى التسليم، وصوت من لا يخاف أن يرى.

تفكيك القوالب الجاهزة

عملت مع روجيه عساف ويعقوب الشدراوي وجلال خوري وعبد الحليم كركلا. ما الذي دفعك إلى اختيار هذه الأسماء؟

لم تكن علاقتي بهذه المجموعة من المسرحيين علاقة تلميذ بأساتذته، بل علاقة باحثين عن المعنى نفسه بطرق مختلفة. جئت إلى معهد الفنون الجميلة من تجربة مسرحية ونقدية سبقت دراستي، فوجدت في هؤلاء المخرجين استمرارا لأسئلتي الأولى عن اللغة والمجتمع والحرية.

مع روجيه عساف و”فرقة الحكواتي”، خضت تجربة انقلابية على المسرح التقليدي، حيث تحولت الصالة إلى جزء من العرض، والجمهور إلى شريك في الحكاية. أردنا مسرحا يخرج من الخشبة إلى الناس، إلى الأزقة والحارات، مسرحا يحاور الحياة لا يعيد تمثيلها فقط.

أما يعقوب الشدراوي فكان نحاتا للممثلين، يبحث في العلاقة بين اللغة والشعر، بين الجسد والفكرة. كان يرى المسرح مختبرا لغويا، لا منصة للخطابة. أما جلال خوري، فكان عطشا فكريا متواصلا، يرى المسرح ساحة للأسئلة لا للإجابات.

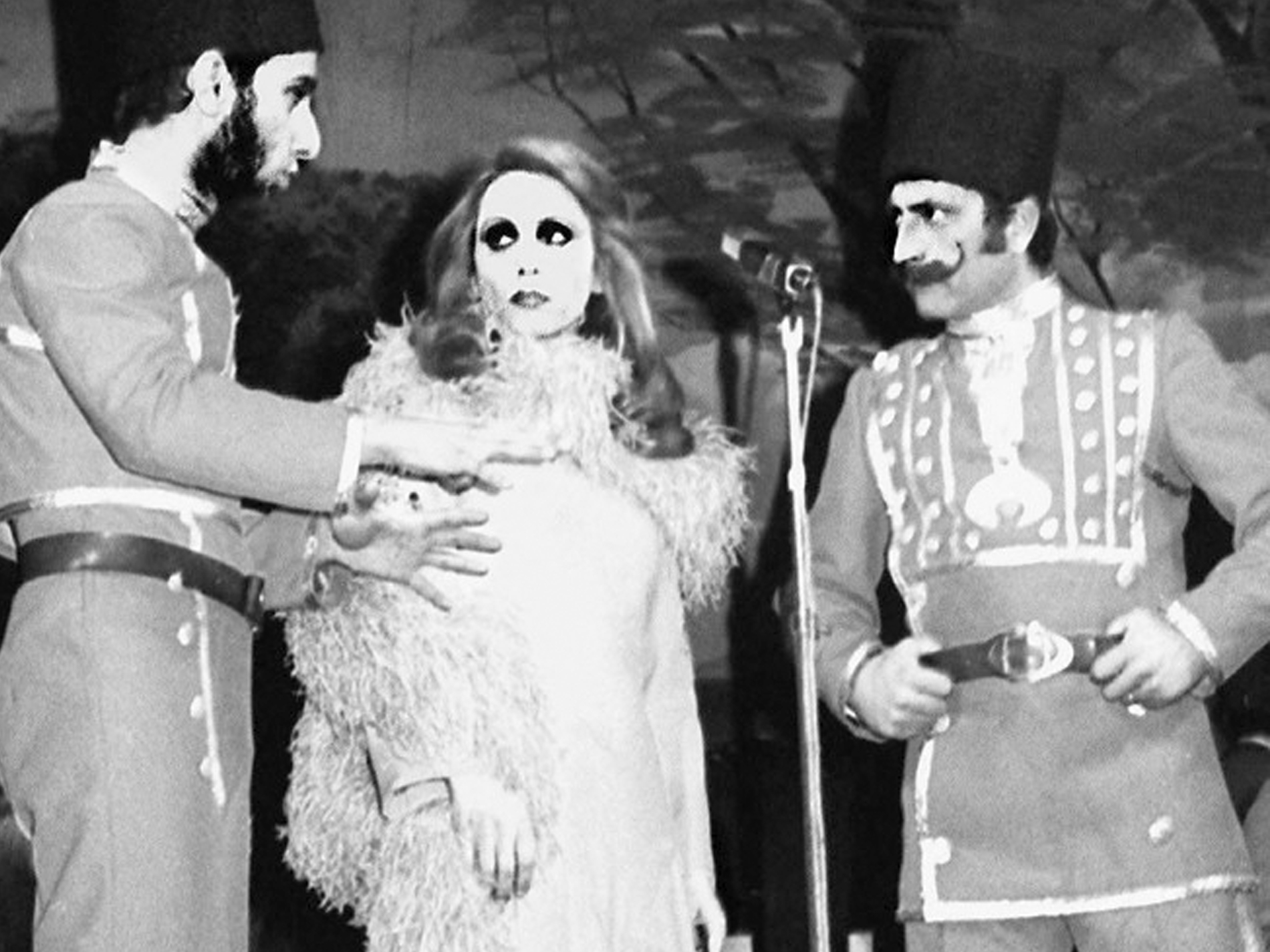

ومع عبد الحليم كركلا في “ليلة قمر” ضمن مهرجانات بعلبك، اختبرت علاقة أخرى بالمسرح، علاقة الجسد بالحركة، والرقص بالفكرة، في مسرح بصري يزاوج بين التراث والحداثة.

جمعتني بهم الرغبة في هدم القوالب، في أن يكون المسرح فعلا نقديا وجماليا في آن واحد، لا ترفيها ولا تكرارا. هؤلاء صنعوا من الخشبة مختبرا للحياة، وكنت أبحث عن مكاني بينهم.

حين تكتب نقدا، هل تكتب عن النص المسرحي فقط، أم عن العرض بكامل تفاصيله؟

أكتب عن العرض ككل، لأن النص وحده لا يصنع مسرحا. النص هو بداية الطريق، لكن العرض هو الحياة التي تمنح له. أحاول قراءة العمل من داخل منطقه، لا من فوقه، وأحترم رؤية صاحبه كما هي، لا كما أريدها أن تكون.

الناقد لا يأتي ليحكم، بل ليفهم. والمسرحي هو سيد عمله. النقد بالنسبة إلي ليس وصاية على الفنان، بل تفكيك للعرض من الداخل، قراءة في لغته البصرية والجسدية والإيقاعية. أحيانا يكون الصمت أهم من الجمل، وحركة العين أبلغ من الحوار.

هناك مسرحيات بلا نصوص، وأخرى بنصوص بلا عرض. ما يعنيني هو الكل الدرامي، التفاعل بين المرئي والمخفي. النجاح أو الفشل لا يقاسان بعبارة، بل بما يتركه العمل من أثر فكري وجمالي. النقد عندي ليس حكما، بل حوار مع العمل، ودعوة لأن يرى المسرحي نفسه من زاوية أخرى.

أزمة الكتابة

كتبك مختلفة في مواضيعها. هل تراها أعمالا متفرقة أم جزءا من مشروع واحد يجمعها خط فكري أو فني؟

كل ما كتبته يصب في مشروع واحد: مقاومة النسيان. أكتب لأمنع الفراغ من ابتلاع تجاربنا. الكتابة، بالنسبة إلي، ليست ترفا ثقافيا بل ضرورة وجودية، لأن ما لا يكتب يمحى.

أصدرت كتبا تبدو سيرا ذاتية أو توثيقية ولكنها في جوهرها كتب نقد. أنا لا أروي فقط، بل أعيد التفكير في ما روي. في “تياترو العرب” مثلا، كما في كتبي عن فيروز والأخوين رحباني أو عن حسين ماضي، أردت أن أؤرخ للمسرح وللفن عبر العيون التي صنعته، لا عبر التاريخ الرسمي.

المسرحي سيد عمله والناقد لا يحاكمه بل يقرأه من الداخل، ليكشف المعنى لا ليهدم التجربة

غياب هذا النوع من الكتابة في العالم العربي يجعل الأجيال تعيش في انقطاع دائم. كل جيل يبدأ من الصفر، لأن أحدا لم يكتب التجارب السابقة بصدق. أنا أكتب لأصل ما انقطع، لأبني جسورا بين الأمس والغد، لأن الثقافة التي لا تراكم تعيد إنتاج موتها في كل مرة.

كيف أثرت الحرب في طبيعة المسرح آنذاك؟ وهل لا تزال آثار تلك المرحلة حاضرة في المسرح اللبناني والعربي؟

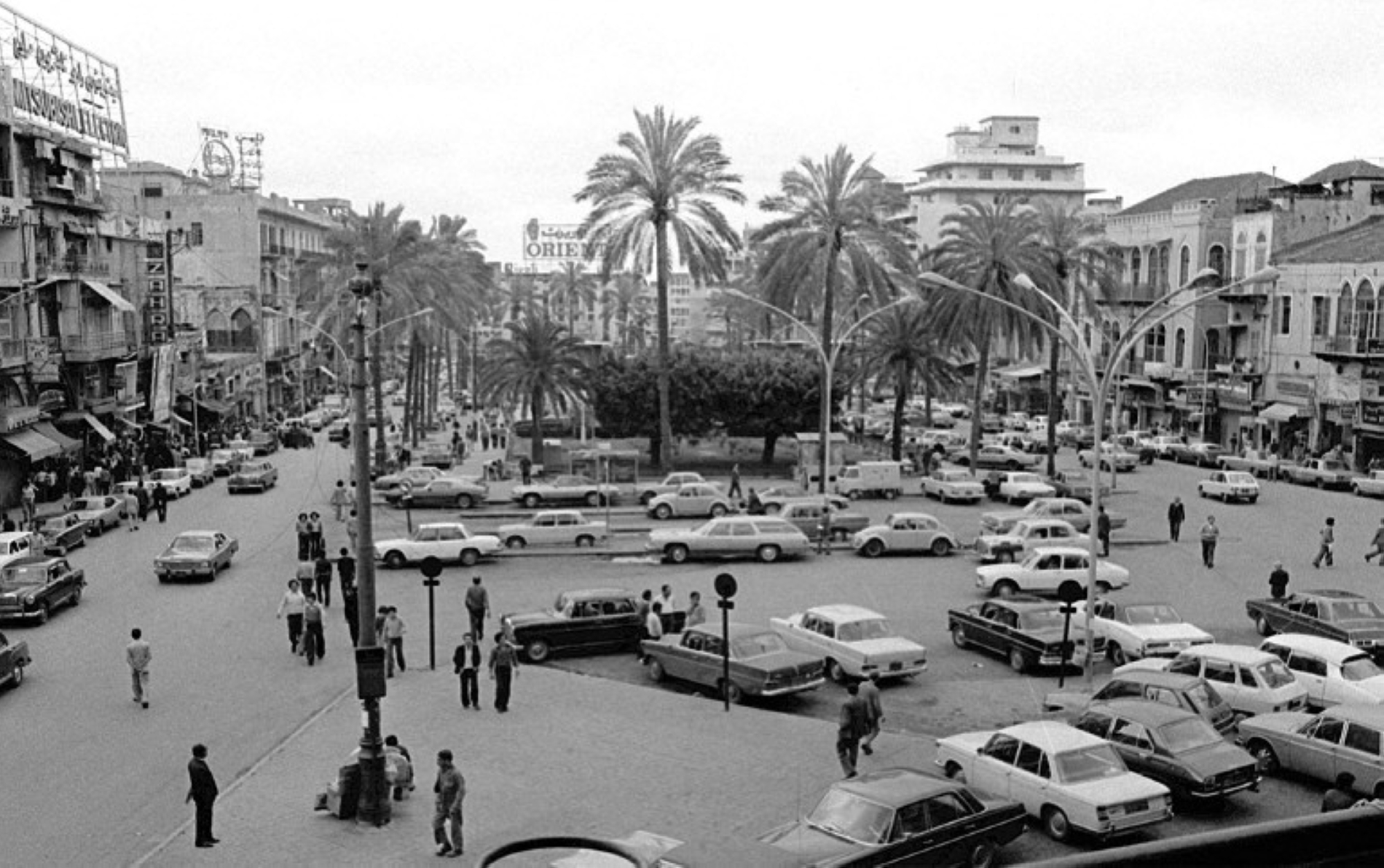

الحرب كانت الكارثة التي أنجبت الفن. لم تدمر فقط، بل فتحت أيضا. في زمن الحرب سقطت السلطة الواحدة وتحولت إلى سلطات متنافرة، فوجد الفنانون أنفسهم أحرارا داخل الفوضى. الحرية ولدت من غياب السيطرة، والمسرح كان أول من استفاد منها.

لم يعد المسرح يبحث عن الزخرفة أو الإبهار، بل عن المعنى. صار الممثل يقف على الخشبة كما يقف الإنسان أمام مصيره، ويواجه الموت بالكلمة والحركة. وهكذا ظهرت أعمال جديدة، بسيطة في وسائلها، لكنها عميقة في أثرها.

الحرب، بكل فظاعتها، منحتنا وعيا آخر بالفن. جعلت المسرح مساحة للتجريب، ودفعت المبدعين إلى إعادة تعريف علاقتهم بالواقع. ومن رحمها خرج جيل جديد من المثقفين الذين نظموا حياتهم الثقافية على قواعد الحرية لا على رقابة المؤسسات.

حتى اليوم، لا يزال أثر الحرب حاضرا في المسرح اللبناني والعربي، لأنها لم تكن حدثا عابرا، بل تجربة وجودية غيرت معنى الإبداع نفسه.

موت الأغنية السياسية

كتبت عن الأغنية السياسية في لبنان. ما الذي ميز هذه الأغاني من ناحية الشكل والمضمون؟ وما الذي تغير فيها بين الماضي واليوم؟

الأغنية السياسية ولدت من الألم لا من التخطيط، من الشارع لا من الصالون. كانت صوت الناس في لحظة الخطر، أداة للتحريض وللتعبير، جزءا من فعل الحياة لا من التسلية. غناها شباب على العود والغيتار والإيقاع البسيط، وغنوها بإيمانهم قبل أصواتهم.

في زمن الحرب، كانت الأغنية السياسية موقفا وجوديا، وإعلان انتماء إلى فكرة الحرية والعدالة. لم تكن تهتم بالشهرة بقدر ما كانت تدافع عن الصدق. لكن مع انتهاء الحرب ودخولنا زمن الرفاه الزائف، فقدت الأغنية السياسية أدواتها ومبرراتها.

صعدت مرحلة “الازدهار الحريري”، ومعها خاف الفنانون من السياسة. تحولت الأغنية إلى صناعة، وابتعدت عن وجع الناس. من صوت فردي صادق أصبحت إنتاجا ضخما. وبدل أن تكون موقفا تحولت إلى زينة.

ماتت الأغنية السياسية الحقيقية حين فقدت العدو الذي منحها معناها، لكنها بقيت في ذاكرتنا كأثر على زمن كان فيه الفن مشاركة في التاريخ، لا مجرد تعليق عليه.

المسرح السعودي

كيف ترى خصوصية المسرح السعودي من خلال عملك عليه؟ وما الذي يميزه عن التجارب المسرحية الأخرى في العالم العربي؟

المسرح السعودي يعيش نهضة حقيقية. الدولة دخلت المجال من باب التنظيم والرعاية، لا السيطرة. هيئة المسرح والفنون الأدائية أسست لبنية مؤسسية محترفة، خلقت سوقا وفرص عمل، وحركت دورة الإنتاج الفني من جديد.

برز جيل لافت من المسرحيين مثل فهد الحارثي، عباس الحايك، ياسر مدخلي، إبراهيم الحارثي، محمد الأحمر، وحسين العلي. هؤلاء نقلوا المسرح من الهواية إلى الاحتراف، ونجحوا في المزج بين المحلي والعالمي، بين التراث والتجريب.

الأغنية السياسية كانت صوت الناس في الخطر، لكنها ماتت يوم صمت الشارع وتحول الفن إلى صناعة بلا موقف

ما يجري في السعودية اليوم تجاوز مرحلة التجريب الفردي ليتحول إلى حركة ثقافية شاملة. المهرجانات، الورش، الأكاديميات الجديدة… كلها تؤكد أن المسرح لم يعد ترفا بل جزء من هوية ثقافية تتشكل. أستطيع القول إن المسرح السعودي اليوم هو الأكثر نشاطا في العالم العربي، لأنه يؤمن بالتراكم ويعمل ضمن رؤية مؤسساتية طويلة المدى.

يقال إن كتابتك النقدية نخبوية وصعبة على القارئ العادي. هل هذا خيار واع منك أم نتيجة طبيعية لتجربتك وقراءتك؟

النقد بطبيعته ليس للجميع، لأنه يحتاج إلى قارئ يملك أدوات القراءة. لا أكتب كي أرضي أحدا، بل لأفكر عبر اللغة. من يريد أن يقرأ النقد عليه أن يجتهد، كما يجتهد الناقد في كتابته. لا أرى في هذا نخبوية، بل احترام للعقل. فاللغة ليست وسيلة نقل فحسب، بل وسيلة خلق.

العربية تموت حين تتكرر، لذلك أحاول أن أكتب بها كما لو أنني أكتشفها من جديد.

القراءة في النقد ليست استهلاكا بل حوار. ومن يريد الفهم عليه أن يبطئ. أكتب لأدعو القارئ إلى التفكير، لا إلى التصفيق. لا أقدم إجابات جاهزة، بل أسئلة مفتوحة. لهذا تبدو كتابتي صعبة لمن يبحث عن السرعة، وسهلة لمن يقرأها كما تكتب: بجهد ووعي وصدق.

أسست فرقا مثل “السنابل” و”الحكواتي”. لماذا لم تستمر هذه التجارب؟ وهل لا يزال ممكنا إحياء مشاريع جماعية كهذه اليوم؟

ولدت تلك التجارب من لحظة حلم جماعي. ساهمت في تأسيس “السنابل” و”صندوق الفرجة” و”الغدير” و”الحكواتي” و”مسرحنا”… كانت محاولات لصنع مسرح من الناس وللناس، لكن الحرب جاءت وغيرت كل شيء.

توقفت الحياة الفنية مع الاجتياح الإسرائيلي عام 1982. تجمدت التجارب كأنها صورت في لقطة ثابتة. انكسر الإيقاع الجماعي للمسرح، لأن المجتمع نفسه انكسر.

اليوم يصعب إحياء تلك المشاريع ما لم تتغير الظروف جذريا. المسرح فن جماعي، يعيش على الثقة، والثقة مفقودة. المونودراما التي تملأ الخشبات اليوم هي انعكاس لعزلة المجتمع، لا لتطوره. لكن الجماعية لا تموت، إنها تنتظر زمنها الجديد. حين يعود الإحساس بالمشترك، سيعود المسرح إلى طبيعته الأولى: لقاء بين أناس يبحثون معا عن معنى واحد للحياة.

الذاكرة كمقاومة

كيف تحضر الذاكرة في كتاباتك، سواء ذاكرة الحرب أو الذاكرة الثقافية؟ وهل تراها مجرد حفظ للتاريخ أم إعادة صياغة له؟

الذاكرة ليست استرجاعا بل فعل حياة. أحب ما يقوله محمود درويش عن “خشية الغزاة من الذكريات” لأنها تلخص الفكرة. الغزاة يخافون من الذاكرة لأنها تبقي ما حاولوا محوه حيا.

حين أكتب عن الحرب أو عن الفنانين، لا أسجل الوقائع بل أعيد بناءها فكريا وجماليا. الذاكرة عندي تدوين ضد الفقد، وشهادة على معنى البقاء.

في كتبي حاولت أن أعيد وصل الأجيال المقطوعة، لأن العرب لا يدونون إلا قليلا، فيضيع التاريخ بين الكلام الشفهي والنسيان.

المسرح السعودي اليوم الأكثر نشاطا وحيوية في العالم العربي. تجاوز مرحلة الهواية إلى الاحتراف، وصار صناعة حقيقية تدعمها الدولة وتغذيها المواهب

الذاكرة في نصوصي مؤسسة غير معلنة، تغذي النص من الداخل، وتحميه من التبخر. هي ليست حنينا بل مقاومة، ليست ماضيا بل طريق إلى المستقبل. التدوين هو العدل الوحيد الممكن مع من رحلوا.

التسطيح الرقمي

كيف أثرت التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على المسرح والنقد؟ وهل تراها تهدد المسرح أم تمنحه فرصة جديدة؟

جرفت وسائل التواصل كل شيء معها. أعطت الجميع منبرا، لكنها سحبت منهم العمق. أخطر ما فيها أنها جعلت الثقافة عرضا سريعا: كتابة بلا فكر، ورأيا بلا معرفة. النقد صار منشورا، والفن صار ترفيها آنيا.

لم تمنح هذه الوسائل المسرح حياة جديدة، بل زادت عزلته. المسرح فن الحضور، لا الشاشة. يقوم على لقاء الجسد بالجسد، والنفس بالنفس. لا يمكن اختزاله في بث مباشر أو مقطع قصير.

بيسكاتور استخدم التقنية قبل مائة عام، لكنها كانت وسيلة لخدمة الفكرة. اليوم أصبحت التقنية هي الفكرة. الخطر ليس في الآلة، بل في تحولها إلى بديل من التجربة.

روزيت فاضل