“فريجيدير”: مقاربة رمزية لأسئلة الموت والحياة والذاكرة

هل نحن أحياء نؤجل موتنا في ثلاجة، أم موتى نرفض أن نُدفَن؟

الموت لا يصيب الأجساد فقط، إنما قد يمتد ليكون موتا للأفكار والمشاعر والوجود بأكمله، موتا لا يأخذ أرواحنا وإنما يتركها لكنه يمنعنا من استشعار قيمة الحياة. هذا ما قد توصله إليك مسرحية “فريجيدير”، العمل الذي يخرجه الأردني الحاكم مسعود، ويأتي برؤية مسرحية معاصرة تتّجه نحو التأمّل والتجريب أكثر من مجرد السّرد التقليدي واللعب الكلاسيكي على الخشبة.

ضمن فعاليات الموسم المسرحي الأردني للمحترفين لعام 2025 شهد جمهور الفن الرابع في الأردن وخارجها عروض أحدث الأعمال المسرحية من بينها مسرحية “فريجيدير” التي يخرجها المسرحي الأردني الكبير الحاكم مسعود، ويمثل فيها عدد من أهم المسرحيين الأردنيين، والتي أتاحت لنا التكنولوجيا الحديثة فرصة مشاهدتها، بعد أن أتاحتها وزارة الثقافة الأردنية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

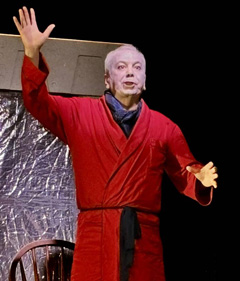

المسرحية من بطولة المخرج والممثل الفلسطيني غنام غنام، وسينوغرافيا محمد المراشدة، وموسيقى عبدالرزاق مطرية، ويجسد الأدوار إلى جانب غنام كل من دلال فياض ورزان الكردي وفداء أبوحماد وحسام حازم ومحمد المغاريز وحمزة سبيتان والطفلة شهد رمزي.

اقتُبست أحداث المسرحية من نص “زمن اليباب” للروائي الأردني هزاع البراري، وأحداثها تدور ضمن فضاء رمزي وتطرح تساؤلات وجودية عميقة تستفز عقل المتفرج وتعززها سلسلة من المشاهد واللوحات الأدائية التي تجسد صراع الإنسان مع نفسه، مع ذاكرته، مع الزمن ومع الموت، تلك الحقيقة الوحيدة المطلقة التي يهابها الإنسان، يهرب منها، ينكرها، يتغافل عن التفكير فيها، حتى تصيب أعز ما لديه، فيقف أمامها متداعيا.

في نصه “زمن اليباب” يرى هزاع أن الأمة العربية تمر بمرحلة من الموت المستفحل الجاثم على القلوب، والموت في نصه ليس فقط موت الأشخاص وإنما هو موت أكبر وأشد خطورة، إنه موت يمس الأحلام والمشاريع والآفاق والآمال، موت الشغف وموت انتظار المستقبل، ذلك الموت الذي يجثم على صدر الإنسان فيحرمه لذة الشعور بالحياة.

يحكي النص الأصلي قصة ملك اختلطت عليه الأمور وكثرت صدماته، حيث يبدو مصدوما في رعيته ومصدوما في مملكته التي يلاحقها الموت ومصدوما حتى في نفسه، لذلك تتملكه رغبة في أن يخلع رأسه ويضعه أمامه حتى يعيد ترتيب أفكاره بيده.

أما في العمل المسرحي فتبدو الشخصية المحوريّة، التي يجسِّدها غنام غنام، وكأنها تحاول أن تحفظ جثثا داخل ثلاجة مشرحة للموتى، وسيتكشف لنا لاحقا أن تلك الجثث تتخذ بعدا رمزيا أعمق حيث تحيلنا إلى أفكار وأحزان وأحلام مؤجلة.

نحن إذا أمام مجموعة من الممثلين/ الأفكار في مواجهة لاعب رئيسي، تتصارع، تتحاور، تتنافس، تهرب من بعضها البعض، تتوتر، تضطرب، تتصالح، تتغزل ببعضها البعض، تتساءل، وتحاول أن تجيب عن أسئلة، تخاطب بعضها البعض وتخاطبنا، تستفز الأحياء وكأنها تتكلم بلسان الموتى.

هنا: “الأحياء ضجيجهم لا يطاق، لكنني أسمعك حتى في صمتك،” هكذا صرخت إحدى “الجثث”، في “ذلك الزمن المتجمد الذي لا فرق فيه بين الحياة والديمومة، هناك لحظات لا يلاحظها أحد لا تسجل في التحقيقات،” هي اللحظات التي يلتفت إليها العرض المسرحي الذي يستفزنا للتفكير فيها تفكيرا سيمتد بنا خارج زمن العرض، ليسكن عقولنا بعده، محاولا دفعنا لإعادة النظر في ما يفعله الموت فينا، لا موت الجسد فقط وإنما موت الفكرة، موت المواجهة، وموت الرغبة في التفكير أحيانا، أو حتى موت القدرة على التفكير في الراحلين.

والراحل الأكبر الذي حضر في عمق فضاء الخشبة هو المخرج والممثل المسرحي خالد الطريفي، الذي توفي عام 2023 لكن تجربته لا تزال حاضرة وحية في ذهن كل من عرفه، وحضرت صورته لتكون شخصية من بين شخصيات العرض، التي توجه لنا رسائلها وتكلمنا حتى في صمتها، وإن لم ندرك ذلك.

وإن عدنا إلى العنوان، العتبة الأولى في العرض، ندرك مدى اتباع العمل المسرحي الرمزية منذ أول العناصر، فالفريجيدير في ثقافة بعض الدول العربية تعدت كونها نوعا من الثلاجات الشهيرة، لتصبح دلالة على كل الثلاجات عموما، حتى ثلاجة الموتى، وقد يبدو العنوان هنا رمزا بليغا يشير إلى كل الأمور المجمدة، المؤخرة، المؤجلة، التي تتقمصها شخصيات العمل المسرحي، وتسألنا هل نحن “أحياء نؤجل موتنا في ثلاجة، أم موتى نرفض أن نُدفن؟”

و”فريجيدير” هنا هي أيضا دلالة على كل ما هو مخزن في عقولنا وذاكرتنا، كل ما نهرب منه ومن مواجهته، فيصبح أشبه بجثث داخل ثلاجات عقولنا، تنتظر أن نتأملها، نواريها الثرى، نكرمها، ونتصالح مع رحيلها، لا أن نتركها تتجمد وهي تثقلنا وتمتلئ حتى تكاد الثلاجة تنفجر، إذًا “فريجيدير” هي فكرة رمزية تحمل أبعاداً نفسية واجتماعية تقول لنا إن إنسان اليوم قد يكون حيّا جسدا، لكن روحَه ووجوده الفعلي معلّقان في فضاء شبه ميت، ينتظر أن يدفَن أو يعود إلى الحياة.

ولم يعتمد العرض الرمزية على مستوى العنوان فقط، وإنما امتد ذلك إلى أداء الممثلين وتفاعلهم فيما بينهم، كما ظهر جليا في النص الذي تخلى عن المباشراتية، وتعززت كل تلك العناصر بالسينوغرافيا والأزياء والموسيقى التي طغت عليها نوتات البيانو والكمان، التي جاءت كلها لتعكس حجم الاضطراب الذي يعيشه بطل العرض (غنام غنام) في مواجهته لنفسه وأفكاره وذكرياته.

والسينوغرافيا هنا صممها محمد المراشدة ورمزي بندورة والحاكم مسعود، وجاءت على هيئة ممرات مستقيمة حول جوانب المسرح الداخلية، ممرات متصلة ببعضها البعض بزاوية قائمة، وزعت عليها كَراسٍ، وصناديق خشبية تشبه صناديق الموتى، يتحرك بينها الممثلون، وتعزز حدة انفعالاتهم وانفجاراتهم العاطفية، وتعكس بالتالي معاناة العقل البشري الذي لا يتحمل مواجهة الألم، فيخزنه/ يجمده في الذاكرة. لكن الألم أقوى فهو وإن تجمد عنوة، يعود ليطفو على السطح في أكثر لحظات الإنسان ضعفا فتحوله إلى مخلوق قلق، حائر، مكتئب وربما يواجه صدمته بإنكار شديد.

وهذا المستوى من الرمزية في العمل ليس بالجديد على المخرج المسرحي الحاكم مسعود الذي يُعدّ أحد المخرجين الأردنيين البارزين، وأثبت نفسه في فضاء المسرح الأردني من خلال أعمال تتسم بالجرأة والالتزام الاجتماعي. ويتميّز أسلوبه بالدمج بين البُعد البصري سواء في التكوين الحركي أو في توظيف الفضاء المسرحي وبين المضمون الاجتماعي والفكري العميق.

وفي مسرحية “فريجيدير” مقاربة للوجود والحياة والموت عبر أداء جسدي مكثّف للممثلين ورؤية بصرية تحمل طابعا فلسفيا وتدمج بين الرمز البصري والألم المكتوم وتجعل من الخشبة فضاءً فلسفيا يحاور الأسئلة الكبرى للإنسان، ويضعه وجها لوجه مع مخاوفه. والمخرج بأسلوبه هذا لا يكتفي بتقديم عرض مسرحي بل يسعى إلى خلق لحظات تفكير وتأمل، تجعل المشاهد ليس فقط متلقّيا بل مشاركاً في الحوار الذي تفتّحه المسرحية.

ويمكن القول إن قيمة “فريجيدير” تتجاوز كونها عملا فنيا مسرحيا عرض على امتداد ساعة من الزمن، لتكون رسالة فنيّة، مساءلة، تفكّك الواقع النفسي للإنسان المعاصر، لا تكتفي بإمتاع الجمهور بل تدعوه للمشاركة في التأمّل، ومن خلال الرّمز والحركة والجسد تُحوّل المسرحية خشبة العرض إلى فضاء للبحث عن الذات، عن الزمن، عن المعنى، فضاء يثبت أن المسرح الأردني يقدم أعمالا جدية تخاطب العقل العربي أينما كان وتضعه في مواجهة واقعية وشرسة مع أكبر مخاوفه.

حنان مبروك