لماذا ينسى المعنيون بأدب إليوت أنه كاتب مسرحيات أيضا؟

الشعر يغمر الشخصيات المسرحية في حوارات ومواقف مرتبطة بلغة الشعر ومهمته

ملخص

الشاعر الإنجليزي تي. أس. إليوت عرف كيف يعبر عن أفكاره في مسرحه بأكثر مما فعل في شعره أو في نقده، حتى وإن اتسم الشعر لديه بأبعاد ميتافيزيقية تضعه على نقيض البعد العلماني، بل الإلحادي الذي طبع معظم شعراء الحداثة في القرن الـ20

لعل الأكثر مدعاة للدهشة بالنسبة إلى ما يتعلق بالمسار الكتابي لتوماس ستيرن إليوت (تي. أس. إليوت) هو أن أي حديث عن هذا الكاتب والشاعر الذي ملأ منتصف القرن الـ20 إنتاجاً وصخباً، لا يشير إليه بداية إلا بوصفه شاعراً وناقداً محركاً للحياة الأدبية في الأوساط الثقافية الناطقة بالإنجليزية. وذلك في تجاهل غير مفهوم للجانب الآخر، والأهم بالنسبة إلى الكثر من نشاطه الإبداعي، أي كتابته بعض أهم المسرحيات في تاريخ المسرح المعاصر، وهذا على رغم أن مسرحياته حاضرة وتقدم على مسارح عديدة في مدن العالم الكبرى وبترجمات إلى لغات لا تعد ولا تحصى، بأكثر مما تفعل أشعاره ودراساته النقدية على أهميتها.

والحقيقة أننا في هذا المجال نكاد نكون أمام لغز ليس من السهل فك طلاسمه في غالب الأحيان، مما يدعونا إلى التذكير بين الحين والآخر بأن إليوت كان، أيضاً، كاتبا مسرحياً كبيراً وأكثر من ذلك، كاتبا مسرحياً جعل من أعماله في هذا المجال، مرآة لإيمانه الديني العميق والفاعل الذي اكتسبه منذ تحول بعد هجرته النهائية من موطنه الأصلي الأميركي إلى منفاه الطوعي في إنجلترا معتنقاً مذهبها الديني الإنجليكاني بحماسة جعلته يسلك في مسرحياته مسالك تتماشى مع جوهر ذلك الإيمان الذي دائماً ما اعتبره عودة منه إلى تراث مذهبي أصيل وشديد القدم في عائلته، وليس مجرد انتماء إلى مذهب ديني جديد.

وفي يقيننا أن إليوت قد عرف كيف يعبر عن مثل هذه الأفكار في مسرحه بأكثر مما فعل في شعره أو في نقده، حتى وإن اتسم الشعر لديه بأبعاد ميتافيزيقية تضعه على نقيض البعد العلماني، بل الإلحادي الذي طبع معظم شعراء الحداثة في القرن الـ20.

فهل ترانا ندنو ولو بعض الشيء، في تأكيدنا على هذه الفكرة، من السبب الجوهري الذي جعل غلاة الباحثين بمن فيهم المتخصصون أصلاً في إبداعات إليوت في معظم ما أنتجه، يبتعدون متعمدين عن الغوص في تحليل هذا الجانب من جهوده المسرحية، مكتفين بالتعرض لما فيها من أبعاد حداثوية وحدثية، على اعتبار أنها قد تقودهم إلى مسالك شديدة التعقد قد تزيد الغموض غموضاً؟

مسرح ملتزم ولكن بماذا؟

والحقيقة أنهم بالكاد يبتعدون عن الصواب أولئك الباحثون والنقاد الذين قالوا منذ البداية إنهم ينظرون إلى قصائد إليوت نظرتهم إلى “مونولوغات” درامية من النوع المنتمي مباشرة إلى عالم الشعر، بل قد يرون أحياناً أن راوي تلك الأشعار يحاور فيها حتى ذاته حين لا يجد من يحاوره، بل يضفي على تلك الذات نوعاً من ذات أخرى وكأنها شخصية مسرحية تجابهه.

ومهما يكن من أمر يذكر أولئك الباحثون أن ثمة في المسرح الإليزابيثي ما يدل على أن الشعر لم يكن منفصلاً عن المسرح، وأن صيغة “الدراما الشاعرية” المستخدمة في عدد كبير من الدراسات المتعلقة بذلك المسرح الذي عاش ازدهاراً كبيراً خلال النصف الثاني من القرن الـ16 والنصف الأول من القرن التالي له، تلك الصيغة، لم تكن عبثية بأية حال من الأحوال، بيد أن هذه الظاهرة عادت وغابت تماماً عن المسرح الإنجليزي منذ الزمن الذي جرى فيه إغلاق المسارح في عام 1642. ومنذ ذلك الحين عجز حتى المسرح الرومانطيقي عن إعادتها أحياناً، حتى ظهور مسرح إليوت في القرن الـ20 وبالتحديد مع ظهور شخصية سويني، كما يحدد الناقد المؤرخ الفرنسي هنري فلوشير في نص له اشتهر حول هذا الأمر.

ففلوشير يرى أن سويني الذي كتب عنه إليوت عدداً كبيراً من الأشعار، يمكن اعتباره نقطة الانطلاق في التمازج بين المسرح والشعر ليس بصفته جزءاً من الحوار، بل بصفته شعراً قائماً في ذاته، ولو أن كيانه ارتبط على المسرح الإليوتي بموسيقى الجاز أكثر من ارتباطه بأي عنصر آخر.

ثم ينبهنا الباحث الفرنسي إلى أن هذا الحضور الشعري لسويني لم يكن في نهاية الأمر سوى امتداد لفقرات من “الأرض اليباب” تدور “أحداثها” في الزمن المعاصر، مع أخذنا في الاعتبار أن أشعار “سويني يحتضر” إنما كانت إرهاصا بالصراعات التي ستشغل مسرحيات إليوت المقبلة.

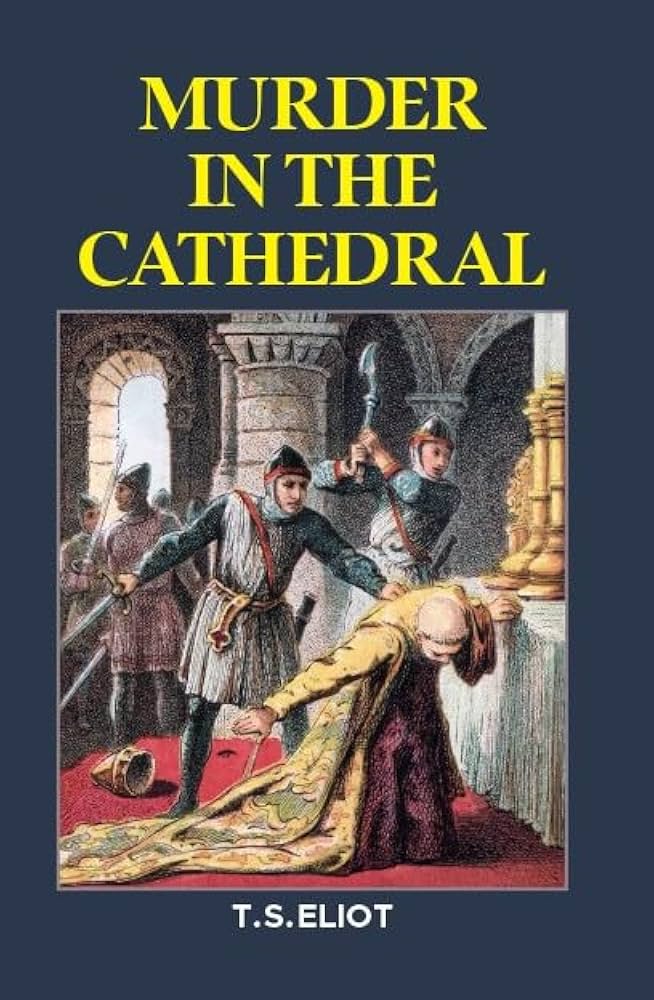

ما قبل مقتلة الكاتدرائية

ولكن، في انتظار ذلك وقبل أن يدخل إيمانه الديني الجديد في مسرحه مباشرة من طريق مسرحيته الأولى الكبرى “مقتلة في الكاتدرائية”، وفور إعلان اعتناقه مذهبه الإنغليكاني الجديد، لم يتورع إليوت عن كتابة نوع من أوراتوريو شعري للكورال بعنوان “الصخرة” بهدف جني تبرعات تساعد على إعادة بناء أبرشية لندن، لكنه في عام 1935 خطا ما يعتبره فلوشير تلك الخطوة المسرحية الجبارة في مجال “تجديد” التعبير المسرحي، وذلك عبر كتابته تلك المسرحية التي لا يمكن النظر إليها اليوم إلا باعتبارها حوارات داخل ذات ذلك البطل الذي يجد نفسه في مجابهة مع ضميره ووعيه الداخلي، وهو مدرك أنه في لحظة ما سيتعين عليه أن يتخذ قراراً فيه حياته أو موته، وربما حياته وموته معاً.

والحقيقة أن قراراً مثل هذا وإن في أبعاد أقل ميتافيزيقية، ستجد نفسها شخصيات عديدة في مسرحيات إليوت التالية أن عليها ذات لحظة بطولية أن تحسم أمرها تجاهها.

ولعل الأمثلة الأبرز على هذا ما تواجهه شخصية هنري في مسرحية “اجتماع عائلي” (1939)، أو شخصية سيليا في “حفل الكوكتيل” (1950)، أو كولبي في “السكرتير الشخصي” (1954)، أو حتى شخصية لورد كلافرتون في مسرحية “رجل الدولة العجوز” (1959) التي كانت آخر المسرحيات التي كتبها إليوت.

والحال أن ثمة في مركز الثقل من كل هذه المهازل التي “تفضح” الحياة الاجتماعية الحديثة، تجربة فجائعية، أو غلطة عمر، أو نسيان يتعلق بجريمة ما، بل حتى جريمة حقيقية ارتكبت في ماضٍ معين، لكن الأسرار لا تزال تحيط بها حتى لحظة الفعل المسرحي… ولكن يحيط بها أيضاً، وغالباً عبر لحظات شاعرية حقيقية تعيدنا هنا إلى موضوعنا الأساس توق إلى الندم والغفران.

فالجديد اللافت في كل المواقف المتعلقة بها إنما هو أن الفعل المسرحي الذي يواكبها فيبدو وكأنه تجربة لفظية مستقلة استقلال الشعر نفسه، تجربة من الواضح أن المطلوب منها أن تقود صاحب العلاقة إلى النعمى والغفران وتفريغ الذات مما يعتورها… وكما يفعل الشعر تماماً في بعض غاياته.

إبراهيم العريس – اندبندنت عربية