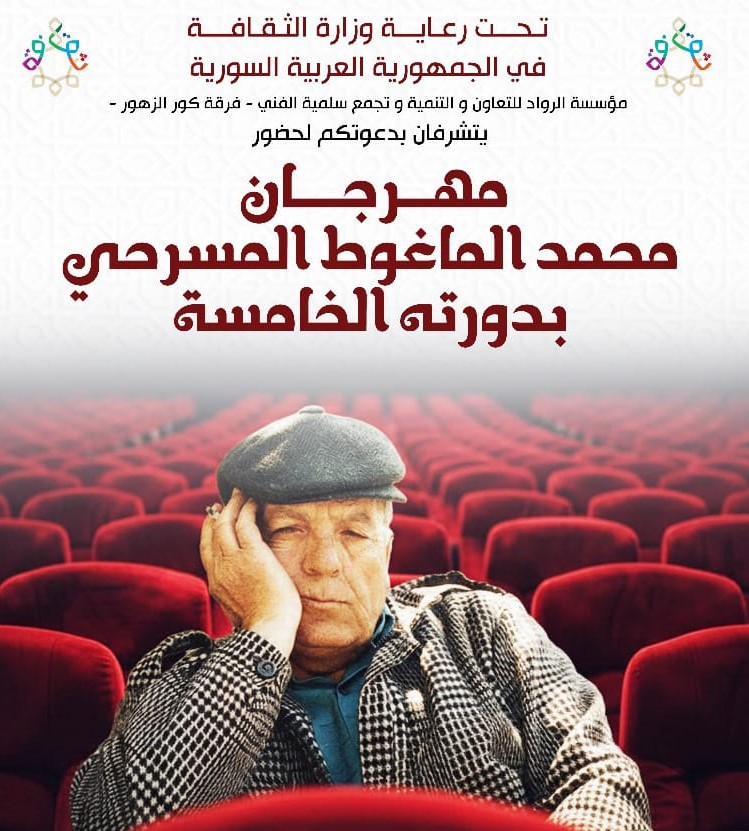

مهرجان محمد الماغوط المسرحي يحتفي بشاعر التمرد

عروض من حلب ودمشق واللاذقية وإدلب وحماة غلبت عليها قصص الموت والقمع والجريمة

ملخص

يعود مهرجان محمد الماغوط المسرحي بعد توقف دام 15 عاماً، إذ قدم المهرجان في دورته الخامسة ستة عروض لفرق من حماة واللاذقية ودمشق وحلب وإدلب، ويقام في مدينة سلمية (ريف حماة) مسقط رأس الشاعر السوري (1934-2006)، إذ تزامن انعقاد المهرجان (رعاية وزارة الثقافة، مؤسسة رواد للتنمية) مع عودة تأهيل “سينما ومسرح” سلمية. المكان الذي شهد إقامة حفلات موسيقية ومعارض فنية وندوات وحوارات مفتوحة، أعقبت كل عرض من عروض المهرجان، وتترأس لجنة تحكيم هذه التظاهرة الفنية اللافتة الكاتب جوان جان، وعضوية الممثلة جيانا عيد والناقدة إيناس حسينة.

يعد مهرجان محمد الماغوط في نسخته الخامسة أول حدث ثقافي في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ كان افتتح دورته الأولى عام 2007 بإدارة من مؤسسه الفنان مولود داؤود، الذي عمل على تقديم أعمال مسرحية عن نصوص كتبها الماغوط، وكان أبرزها “العصفور الأحدب” و”المهرج”، إضافة إلى عرض “كوميديا الأيام السبعة” عن نص للكاتب العراقي علي عبد النبي الزيدي. وكرم المهرجان عبر دوراته السابقة عدداً من الشخصيات الفنية التي عملت في مسرحيات من تأليف صاحب “حزن في ضوء القمر”، ومن أبرزهم: رفيق سبيعي وحسام تحسين بك وسلمى المصري ونضال سيجري، فيما تترأس لجان تحكيمه السابقة كل من الفنان الفلسطيني غنام غنام والمخرج السوري إيليا قجميني.

غلبت على عروض المهرجان مناقشتها مواضيع القمع والخوف ودموية السلطة، ومن أبرز تلك العروض كانت مسرحية “قبل السقوط” لفرقة تجمع سلمية الفني (فرقة كور الزهور). أخرج العرض الفنانان محمد الشعراني ونبيل جاكيش، ولعبا بطولته إلى جانب كل من شريف ديوب وحنان عابد وفادي حداد وحسين حموي. العرض المقتبس عن نص “البوليس” للكاتب البولوني سلافومير مروجيك (1930-2013) يروي حكاية آخر معتقل سياسي في سجون النظام، الذي يرفض التوقيع على تعهد بعدم مزاولة العمل السياسي، لكنه يفاجئ سجانه ويوقع على ورقة الاستسلام، مما يجعل رجل الاستخبارات في حيرة من أمره، فلم يعد هناك من سبب لبقائه على رأس عمله بعد تبييض السجون. تدور أحداث “قبل السقوط” ضمن لعبة طفولية أقرب إلى السخرية والمبالغة والتهكم المرير (الغروتيسك) من السلطات الاستبدادية، وكيف تحيل حتى السجانين إلى سجناء من نوع آخر. يقول هنا رجل البوليس السياسي في العرض: “أشعر أنني أختنق عندما لا أعتقل شخصاً ما، بل صرت أحلم ليلاً أنني أريد أن أعتقل نفسي”.

السلطة والإنسان

صورت مسرحية “مأساة بائع متجول” (فرقة نادي الماغوط) الآتية من مدينة حلب همجية السلطات في علاقتها مع الإنسان السوري، من خلال العرض المقتبس عن مسرحية “مأساة بائع الدبس الفقير” التي قام الفنان جمال خللو بإعداده وإخراجه عن نص لسعدالله ونوس. ويروي العرض حكاية المواطن البسيط خضور (ثائر جلجوقة)، الذي يتعرض فيها لمجموعة من المواقف التي تحاول الأجهزة الأمنية التابعة للنظام توريطه فيها، لكن على رغم حيطة المواطن الفقير وحذره في المواقف الثلاثة التي يتعرض فيها لاستفزازات رجل الأمن، إلا أن النتيجة تكون مصادرة حريته وتعذيبه وسجنه، مما يؤدي إلى تدمير روحه وجسده وسحقه نهائياً في أقبية المعتقل الذي يقتاد إليه من دون ذنب يذكر، فالأجهزة الأمنية تعتبر كل مواطن متهماً ويجب إدانته بذريعة حفظ النظام وعدم المس برموزه.

عالجت عروض عدة في المهرجان أحداثها داخل مقابر، وعكس ذلك أجواء جنائزية كما في مسرحية “قماط وكفن” لفرقة مركز فنون الأداء (اللاذقية). العرض كان من إخراج وتمثيل هاشم غزال ورغداء جديد، وهو مقتبس عن نص “طقوس الأبيض” للكاتب العراقي محمود أبو العباس. تدور حكاية “قماط وكفن” عن حفار قبور وقابلة يمثل كل منهما صراعاً بين ثنائية القبر والرحم، وكيف يعاني الزوجان مرارة فقد أبنائهما، فيما تدور بالقرب منهما قصص ثلاث نساء كل منهن تروي حكايتها تبعاً لحالتها الاجتماعية. فهناك المرأة الحامل التي تريد أن تستعجل ولادتها قبل شهرين من موعد وضعها، وهناك المرأة التي تدعي حملاً كاذباً، وتريد أن توهم نفسها بأن تصير أماً بعد أن استنفدت كل وسائل العلاج، وترغب المرأة الثالثة في الهرب من البلاد وولادة طفلها في مكان بعيد من الحروب والضغينة والدماء. اعتمد الفنان هاشم غزال على ديكور قوامه قطعة كبيرة من القماش الأبيض غطى تقريباً كامل الفضاء المسرحي، فيما تربع تابوت على يمين الخشبة تقابله غرفة للولادة، إذ استطاع مخرج “قماط وكفن” الحفاظ على اللعبة الدرامية من دون إغفال اللغة الشعرية للنص الأصلي.

الفن والموت

ومثلما ناقش “قماط وكفن” جدلية الموت والولادة، تصدى عرض “اللحاد” من مدينة إدلب لحكاية مشابهة، إذ تدور مسرحية “اللحاد” (نادي الماغوط المسرحي) التي كتبها عبدالفتاح قلعجي وأخرجها أحمد الفارس العلي حول علاقة رسام مع حفار قبور، إذ تنازعت الفن والموت جدلية فلسفية تنتهي إلى صراع وجودي بين اللوحة والجثة. اعتمد مخرج العرض على قطع ديكور صغيرة أشار من خلالها إلى شواهد مقبرة، جنباً إلى جنب مع لوحات مقتبسة من أعمال لفنانين عالميين، واشترك في أداء العرض كل من الفنانين حسني باقي زادة وشعبان عثمان وعبدالعزيز صوراني ولؤي حجازي ومحمد البراء.

كان لعرض “وقت مستقطع” (فرقة سين – مصياف) حضوراً في تشريح واقع الجريمة في البلاد، ويروي العرض، الذي كتبه جوان جان وأخرجه واجب الدرزي، حكاية رجلين يعلقان داخل حديقة عامة بسبب ظروف أمنية يفرضها مرور وفد لمسؤول رفيع المستوى. يقدم “وقت مستقطع” ما يشبه حكاية هذين الرجلين اللذين تبديا كنموذجين للشر والشر الآخر، من حيث قدرة كل منهما على المنافسة في استعراض الجرائم والأدوار الشريرة التي قاما بها في حياتهما الماضية. وذلك بداية من تسلط الأول (علي عبدالحميد) وتجبره على زوجته وبناته ودفعهن للعمل في الدعارة، ومروراً بقيام الثاني (خالد محفوض) بهضم حقوق شقيقاته من الميراث، والعمل مع شبكات مشبوهة في التهريب وتجارة المخدرات والرقيق الأبيض وصفقات الفساد.

اعتمد “وقت مستقطع” فضاء الحديقة العامة بكل حذافيره، واستعاد عبر لوحات من ذاكرة الشخصيتين، ماضيهما المليء بالشرور من دون الدفاع عن هاتين الشخصيتين اللتين ظهرتا كشر مطلق على الخشبة. يكشف العرض في النهاية عن أن الرجلين اشتركا في جريمة اغتصاب حدثت في الماضي، وذلك حين استدرج أحدهما فتاة قاصر إلى بيت الآخر للنيل من عفافها. حدث ذلك مندون تعليل النص للشر المطلق، بل ألمح إليها العرض في بدايته بتعرض الرجلين للحرمان والعنف الأسري في طفولتهما، ليكون مخرج العرض أمام صياغة معقولة للنص الذي قارب أجواء مسرحية “حديقة الحيوان” للكاتب الأميركي إدوارد ألبي، إذ تجري أحداث المسرحية الأميركية أيضاً في لقاء عابر يحدث في حديقة عامة.

أتى عرض “أول ليلة آخر يوم” لفرقة المسرح القومي في دمشق كضيف شرف المهرجان، وهو من تأليف جوان جان وإخراج وبطولة الفنانين رائد مشرف وعهد ديب. تدور أحداث العرض (مديرية المسارح والموسيقى) حول زوجين يشهدان في عيد زواجهما نهاية متوقعة لعلاقتهما الفاترة، فيتبادلان الاتهامات، ويشرعان في تقليب ماضي كل منهما، والطبقة الاجتماعية التي جاء كل منها، فيما العاصفة خارج منزلهما المتواضع تمنع المحتفلين معهم من المجيء، فيقضي الشريكان أوقاتهما في استعادة المواجع. يكون الحب سبباً لاستمرارهما معاً على رغم كل المعوقات التي تحد من ذلك. ارتكز “أول ليلة آخر يوم” على ديكور واقعي عبارة عن طاولة وكرسيين ونافذة (تصميم ريم الماغوط)، فيما لعبت الإضاءة دوراً في تجسيد النقلات الدرامية وتطور الحالة النفسية للشخصيتين.

سامر محمد إسماعيل