مسرحية ( جاكراندا ) : حين يكون العالم الافتراضي ملاذا للبوح وللخلاص .. يا للخسارة

يلوذ المسرح بالفرضية .. لاويا عنق الوهم المفترض ، بغية التوجه نحو الحقيقة الانسانية المغيبة .. وهنا تصفعنا ثنائية ( الوجه والقناع ) الازلية .. فهل يكون ظاهر الوجه مقنعا ومقنعا ؟ وعكسه يكون باطن القناع حقيقة مزيفة ومغلوب عليها ؟ .. من سينتصر في النهاية على من ؟ : جمالية الاغتراب النفسي في عالمه الافتراضي بعد قيحه مرارة البوح ؟ أم مجانية التسلط المفرطة حد القذارة ، وسط عالم من الرتابة والهشاشة الشكلية الساكنة ؟

هامش قبل المتن :

من المهم الإشارة هنا ، الى مشكلة تلقي اللهجة المحكية العامية التي يتحدث بها عامة الناس في دول المغرب العربي : ( تونس ، والجزائر ، والمغرب ) تلقي هذه اللهجات العامية من قبل جمهور دول المشرق العربي بشكل عام ، ودول الخليج العربي بشكل خاص ، سأفترض هكذا انها مشكلتي وحدي كمشاهد ومتلق لهذه العروض المسرحية من مغربنا العربي الكريم ، أشعر بصعوبة كبيرة في فهم مايتلفظ به الممثل على خشبة المسرح الا النزر القليل جدا من بعض الكلمات المتقاطعة فيضيع عندي الفهم المعقول لمعنى الجملة الحوارية كاملة .. أقول : المسرح التونسي مهم والمسرح الجزائري مهم والمسرح المغربي مهم ، فلماذا لانجد حلا لهذه المشكلة حين تشارك هذه العروض في مهرجان عربي ما ؟ واعتقد ان الحل ميسور ومعمول به ، بين ان نضع ترجمة باللغة العربية الفصيحة امام الجمهور كما هو المتعارف والمعمول به مع العروض الأجنبية ؟ او نجري على مثل هذه العروض عملية تحويل اللهجة الحوارية الملفوظة في النص الى لغة عربية فصيحة ، وما ذلك بصعب على مؤلف النص او حتى على الممثلين ؟

حل مؤقت :

بحكم تكليفي كناقد وكمعقب رئيس على هذا العرض التونسي ( جاكراندا ) نص ودراماتورجيا ( عبد الحليم المسعودي ) ، سينوغرافيا وإخراج ( نزار السعيدي ) وإنتاج المسرح الوطني الشاب ، والذي شاهدناه ضمن عروض مهرجان بغداد الدولي للمسرح في دورته السادسة 2025 على مسرح ……… ، بحكم هذا التكليف النقدي ،التجأت الى حلين مؤقتين : الأول الاتصال بصديق او اكثر من المسرحيين التونسيين الأعزاء وبعد ماتوفر لي نسخة من النص ، أعانوني أصدقائي بتحويل بعض من الحواريات النصية التي اختارها انا ، وأرسلها لهم بهدف كتابتها لي باللغة العربية الفصيحة وكانت هذه العملية طبعا متعبة ومطولة على الطرفين ، لكنها افادتني كثيرا في القبض على معان ودلالات نصية عميقة ومهمة جدا لاسيما تلك المونولوغات الفردية والدايلوغات المطولة التي تبوح بها الشخصيات . اما الحل الثاني فكان مرتبطا ببحثي في ذاكرة العم غوغول وما وثق في خزينه الرقمي من مقالات نقدية لنقاد تونسيين أمثال : ( روعة قاسم ، وليلى بو رقعة ، ولطفي العربي السنوسي ، وليليا بن عاشور، فضلا عن اطلاعي على بعض اللقاءات الفنية والاخبار الصحفية عن العرض نفسه ( جاكراندا ) .

مهاد قبل المتن :

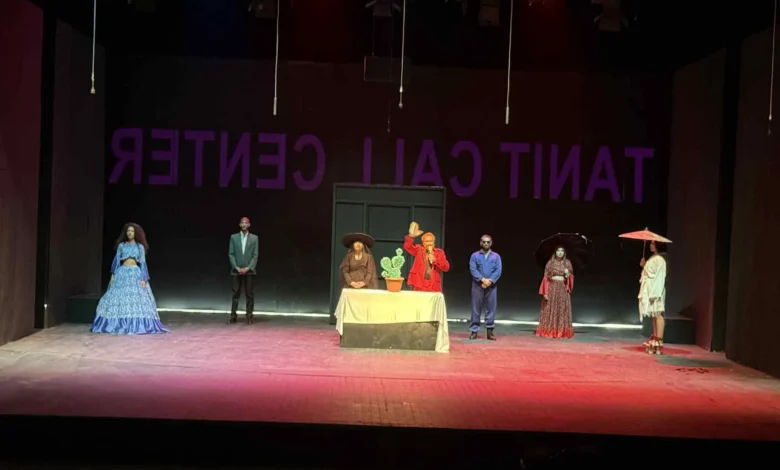

تدور احداث المسرحية حول مجموعة من الشخصيات الشبابية الحالمة ، والتي تمردت على واقعها بعد يأسها وعديد انتظاراتها بعد ثورة وتغيير ووعود مرتبطة بشعارات رجالات الصدفة من المحسوبين على السياسة زورا وبهتانا .. ولا ثمة ضوء في نفق ولو كان النفق بعيدا او طويلا ، تضطر هذه الشخصيات لاجئة او مبتكرة لها ملاذا ميتاواقعيا ، او مافوق هذا الواقع المقرف هشاشة ونفاقا ، للتوجه نحو عالم افتراضي يتمثل هنا ب ( تانيت كول سنتر ) بوصفه مركزا للاتصالات يرسلون اليه رسائلهم المفجوعة بالالم والانتظار والاحلام المؤجلة دوما وهم يبحثون عن حياة معقولة كريمة وعادلة تتوافر فيها ابسط الحقوق الادمية .

المتن النقدي :

أولا : الفكر النصي :

العنوان ثريا النص ، وهو العلامة المحورية الكبرى لاحداثه ، وهكذا خط المسعودي عنوانه الترميزي والفلسفي إزاء نحته لحدثه الدرامي ومتنه الحواري المباح عبر شخصياته الثمانية ، جاكراندا ، شجرة الزينة المنتشرة في شوارع تونس ، وهل هي فعلا ترمز الى شجرة الذاكرة المعطوبة كما عرفها لي الذكاء الاصطناعي ؟ لكني احيلكم مباشرة الى ماسطره الناقد لطفي العربي السنوسي للاهمية يقول : ” جاكراندا ، شجرة اسطورية وقصيدة من قصائد الطبيعة ، هبة الله على أراضيه الواسعة ، نشيد انشاد في شوارع القصائد ، تخرج من تحت الصخر بهدوء ثم تلقي بنورها ونوارها على الاسفلت لتضيء الأمكنة بصفائها البنفسجي الفريد ، تمنح للعابرين الظل والسلام والطمانينة … هي علامة من علامات المدينة الحديثة بل ذاكرتها التي تحفظ ذاكرة البلاد منذ دخلها المستعمر الفرنسي أواخر القرن التاسع عشر” .. الى ان يختم قوله : ” وكما تغنى بها الشعراء ، اتخذها اهل السياسة عنوانا لمرحلة ، ألم يكن الجاكراندا البنفسجي ، لون منظومة الحكم السابقة على امتداد ثلاث وعشرين سنة ؟ ” .. ولا إضافة على شاعرية السنوسي النقدية التي انتمي لها هنا ، أقول فعلا ان قبضة المسعودي على عنوانه ، كانها تلك القبضة الحديدية التي أتاحت لنا الدخول منتصرين الى دهاليز الاحداث وبوح شخصياتها .

ان الفكر النصي للمدونة هنا ، اعتصر المرحلة الراهنة من تاريخ بلاده بامتياز ، كاشفا لنا في هذه المدونة ، شخصيات شبابية حالمة ، هواجسها مختلفة ، وهي تواجه مختلف صروف الظلم والعدوان والتعسف القهري معجونا بالكبت النفسي ، ولقد اعتاد المؤلف العربي حين يخط لنا خطابه الادبي بكل انواعه – والنص المسرحي احد هذه الخطابات – اعتاد الغوص صوب أعماق اللاشعور الجمعي للشخصية ، او صوب مناطق اللاوعي ، واللامرئي عبر فضاءات التاريخ والاسطورة الراسختين في المخيال الشعبي والرسمي برمته كالمعتقدات والانتماءات الدينية والثقافية ، الا ان المسعودي هنا وبفكره الحداثي غاير السائد والمألوف بمغامرة دفعه شخصياته نحو المستقبل ، نحو افاق غير مدشنة بعد ، ووضعهم وسط مركز افتراضي اسماه ( تانيت كول سنتر ) مسايرة لمنتجات الثورة الرقمية بوصفها ثورة رابعة تفرض سيطرتها اليوم على الحاضر والمستقبل بكل جدارة . لنكون جميعا والحالة هذه امام ( تراجيديا مركز النداء ) وهو العنوان الثاني لهذا النص .

تطرح هذه المدونة النصية أيضا أسئلة وجودية مشروعة ترتبط بمعنى ان تكون انسانا تتمتع بابسط حقوقك كبشر ارهقهم الانتظار ، وسط العديد من الاتصالات / اللاجدوى العبثية ، ووسط هذا الاغتراب النفسي الذي اكل منهم اليابس والاخضر، ليكتشفوا – بعد كل الذي جرى من تحولات ثورية وسياسية – يكتشفوا انفسهم انهم في زمن القحط . وبالتالي جاء هذا الارتباط بمركز اتصالي لا واقعي ، ملائما لشعور الشخصية المحكومة بالإحباط وبالعدم ، عسى ولعل ان يكون هذا المركز ملاذا امنا وخلاصا منتظرا – بفتح الظاد – لهذه التراجيديا .

ثانيا : الفكر الاخراجي :

اقترح المخرج ( نزار السعيدي ) فرضيته الاخراجية لهذا النص ، واضعا هذه الحكايا الدرامية وسط فضاء مسرحيي متقشف بمنظره الشكلي والمكاني ومكتفيا بمصطبتين ثابتتين على طول زمن العرض باستثناء حركة او حركتين أحيانا قليلة ، يتوسطهما في الربع الأخير من زمن العرض دولاب زجاجي اشبه بالتلفاز لنرى الممثلين داخله حين الضرورة والموقف الدرامي المراد الكشف عنه ، فلا شيئء هناك غير ذلك سوى الخواء .. الذي عكس لنا هذا الخواء بجدارة ، خواء الذوات الانسانية للشخصيات وشعورها باللاجدوى وهي تبوح بمعاناتها وسط ضوء خافت جدا ، لدرجة ان ضيع علينا كثيرا هذا الجو المقصود اخراجيا ، ضيع علينا وجه الممثل وملامحه المعبرة التي كان من المهم مشاهدتها بوضوح تام ، وليس العكس كما حدث ذلك مع غالبية المشاهد وتحولاتها المكانية والضوئية على شحتها .

اقترن هذا الخفوت الصوري بايقاع رتيب سواء في أداء الممثل او في تنقلات حركية مراوحة او في دخول وخروج الممثلين ، لم نقبض – في الغالبية منها – على مسوغاتها المنطقية ،ايمكن للفرضية الاخراجية ان ارادت لعدد من المشاهد ان تكون مسموعات إذاعية حسب ؟ .. الامر الذي انتج لنا مللا واضحا هيمن على ثلثي زمن العرض ، وتحديدا الساعة الأولى منه ، هذا اذا عرفنا ان زمن العرض كان ساعتين بالضبط ، الى جانب الظهور المتكرر ليافطة ( الخروج ) بوصفها علامة كبرى احتلت فضاء المسرح ، باللونين الأحمر والاخضر وكانها ( ترفك لايت ) لمرور السيارات ، وهي توعز هنا ببداية كل مشهد وبنهايته ، غير هذا المعنى لم أجد لها مسوغا دلاليا اخر ، خروج الشخصيات بعد ظهور اللون الأحمر ودخولهم بعد ظهور اللون الأخضر، اكشن – بدأ المشهد / اكشن نهاية المشهد ، في حين انني حاولت لهذه العلامة الامساك بتأويل ما أو دلالة ما ، فلم أفلح .

على الرغم من الشعرية الادائية المتدفقة عند الممثلين ، الا ان هذه الشعرية لم تنقذ العرض من تراتبيته الايقاعية المملة ، وعلى الرغم من غرائبية الاحداث ومتنها الدرامي الفكري والفلسفي ، الا ان الفكر الاخرجي هنا لم يجهد في التحليق معهما ، فلم يستفد من شعرية الأداء لدى كادره التمثيلي ، وأيضا لم يسع لوضع بيئة صورية جمالية لغرائبية محتواه النصي ، فأزعم ان المخرج ظل رهين الاثنين : التمثيل و النص ، مستندا عليهما في رؤيته الاخراجية التي جاءت ساكنة في ايقاعها وفي تحولاتها السمعيبصرية ، لم يسع أيضا الى إيجاد دهشة تلق ما ، او لغة مسرحية ما ، من شانها هي الأخرى الإحاطة بمنظومة الفكر الاخراجي وعلى طول الساعتين من زمن العرض ، لا ان نكتفي بمشهد او مشهدين يتم فيهما كسر الصورة والصوت ، كالذي فعله المخرج في المشهد الأخير مثلا ، مشهد قص اللسان ورمزيته العالية وشاعريته الخلاقة بلغة مسرحية مائزة في التعبير والتكثيف والاختزال ، كان العرض بحاجة لمثل هذا المشهد من بدايته حتى نهايته ، ولا نعول على المشهد الاستهلالي وحركة لجم او اسكات اللسان ، ومن ثم والى المشهد الأخير نقطع هذا اللسان ، ماذا عن مابين المشهدين ؟ ما اللغة المسرحية التي ينبغي اقتراحها اخراجيا لنصل الى دلالات اخر نكسر فيها الضجر الذي هيمن كالشيطان على طول زمن العرض .

ثالثا : الفكر الادائي :

أقول ان الأداء التمثيلي هنا ، قد أنقذ العرض من فخاخ الإخراج ، نعم وكما جرت العادة من الممكن ان يقدم المخرج نفسه أحيانا ، مخرجا عبر أداء ممثليه الخلاق وشعريتهم وفقا لنحته ابسط حركة شكلية ادائية وفاعليتها الساخنة حين التلقي ، الا اننا قبضنا على استقلالية ادائية محترفة ، لا شبابية ، كما هي جهة انتاج هذا العرض ( المسرح الوطني للشباب ) ، استقلالية خبيرة ، ربما كان المخرج رقيبا عليها نعم ، بحكم تصديه لمسؤولية هذا العرض ، الا انني ازعم ان الممثلين لم يستعرضوا مهاراتهم الادائية حسب ، بل سعوا الى توافقية هذه المهارات الشخصية مع ادوارهم ولاقحوا بينهما ، بين سلوكهم الذي تطلب قدرا من التدريب والاستعداد ولمدة ليست يالقصيرة وصولا الى مرحلة الايمان بالدور والكفاءة المستندة على الخيال من اجل ان يتقاسم المتلقي في النهاية متعة هذا الأداء ، وهنا نكون قد وصلنا مرحلة الشعرية الادائية بامتياز ، وهذا ما حدث فعلا للكادر التمثيلي لعرض ( جاكراندا ) بنسب متياينة بالضرورة وفقا لحجم مساحة الدور ومكانته من البناء الدرامي للمتن لخطاب العرض نصا و عرضا ، وقد انحاز هنا الى ( حمودة بن حسين و اصالة كواص ) في تفردهما بشعرية ادائية خالصة ومتكاملة وعلى مسؤليتي .

فمثلا .. ابدعت اصالة كواص ، بشاعرية الأداء المغلق حين تنفرد بمونولوج طويل ، هيمن خلاله اداء نفسي بامتياز ، تلقي جملها الحوارية وكان شريطا من الالام والعذابات يدور في مخيلتها ، كذلك قابلها ( حمودة بن حسين ) في ذات الشأن والحال ، فشكلا لنا ثنائية ادائية قلما نقبض عليها في العروض المسرحية التقليدية . لان مشاهدهما الثنائية بزعمي حين فصلها مثلا ، هي اشبه ما تكون او تصلح ان تكون مسرحية مونودرامية لكل منهما من شانها القبض على ذائقة التلقي بجدارة .

رابعا : الفكر التقني :

لم تكن هناك مسوغات معقولة للمخرج ان يثبت في بروكرام العرض ( سينوغرافيا واخرج ) لان السينوغرافيا هنا على شحتها واقتصارها لم تتجانس مع ثورية الفكر النصي وخطابية منبره السياسي ، بل اخذ الخفوت والوجوم فيها ايما ماخذ رغم تواجد بعض الاداءات الكوميدية التي كانت بحاجة الى كشف ضوئي مختلف بغية الخروج من هذا الخفوت الضوئي ، بعمومها كان المنظر المسرحي هنا واضاءته تطبيقيا وتجسيديا ، فلم يخرجا كثيرا عن توجيهات المؤلف ونصه الارشادي الثانوي . باستثناء المشهد الأخير مشهد المحاكمة او قص اللسان كما اسميته سلفا ، بمصاحبة صوت الطاووس الحاد جدا والذي لايمكن المسك برمزية انثروبولوجية ثابتة فالامر مرتهن بثقافة هذه البيئة او تلك ، فاذا كان المخرج هنا أراد له نذيرا للشؤم او تنبيها لخراب قادم ، فاني اجد تأويلا اخر هنا أقول ، على لسان حال المرأة التي تم قطع لسانها وهي تقول برغم قطع لساني واسكاتي ، الا ان لساني سيبقى يتكلم وصوتي سيكون أحد واقوى من صوت الطاووس مهما طال الانتظار وحتى يوم الخلاص بعد ان تتطاير دم لساني المقطوع كانه الورود الحمر تتطاير فوق قبري محلقة منتصرة .

انتهت …. بتاريخ 15 / 9 / 2025

د.محمد حسين حبيب – الهيئة العربية للمسرح